Hinter den Bergen

Zwei Bilder sagen mehr als tausend Worte

Wolfgang Ullrich

Wer über Erfahrung mit Bildern verfügt, weiss, wie unerwartet und wie stark sie aufeinander reagieren können. So uninteressant ein Bild für sich alleine sein mag, so komisch, zynisch, erhellend oder erhebend wird es oft, wenn man es mit anderen Bildern kombiniert. Ähnliches kennt man sonst am ehesten vom Chemieunterricht: Zuerst harmlose Stoffe entfalten ungeahnte Energien und Effekte, sobald sie zusammengebracht werden.

Besonders verblüffend ist immer wieder, was alles durch die Verbindung von nur zwei Bildern passieren kann. Einmal werden sie zum Gegensatzpaar, in einem anderen Fall bestätigen und verstärken sie sich gegenseitig – oder sie variieren ein Thema, erzählen auf knappste Weise eine Geschichte, geben in ihrer Verschiedenheit ein Rätsel auf. In der Geschichte der Kunst, aber ebenso in der Propaganda oder Werbung nutzte man die Aussagekraft von Bildpaaren häufig: vom Diptychon in der christlichen Tradition des Andachtsbilds bis hin zu plakativen Vorher-nachher-Bildern, mit denen ein Haarwuchsmittel angepriesen oder ein kultureller Niedergang beklagt wird. In der Moderne, in der Bilder allgemein verfügbar geworden sind, ist das Kombinieren von Bildern sogar mindestens so wichtig geworden wie das Machen neuer Bilder.

Die wohl subtilste Form des Bildpaars taucht aber vor allem in früheren Jahrhunderten auf. Es handelt sich dabei um Pendants. Sie ergeben sich daraus, dass man zwei Bilder zusammenfügt, die ein verwandtes Sujet zeigen, es aber unterschiedlich behandeln, also aus jeweils anderer Perspektive, in verschiedenen Stimmungen oder mit wechselnden Konnotationen darstellen. Die Blütezeit der Pendants war das 18. Jahrhundert, sie wurden aber bereits von Claude Lorrain und auch noch von Caspar David Friedrich virtuos eingesetzt.[1] Viele Pendants stellten aber nicht einmal die Künstler selbst zusammen; vielmehr wurden sie in den Werkstätten und Verkaufsräumen von Druckgraphikern arrangiert. Diese erkannten nämlich, dass sich Kupferstiche oft besser paarweise als alleine verkaufen ließen, weil sie dem Publikum dann mehr Stoff zum Räsonieren boten. So wurde es sogar üblich, Stiche von Werken verschiedener Künstler zu kombinieren, und selbst Bilder, die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden waren, ließen sich als Pendants vereint wiederfinden.[2]

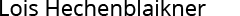

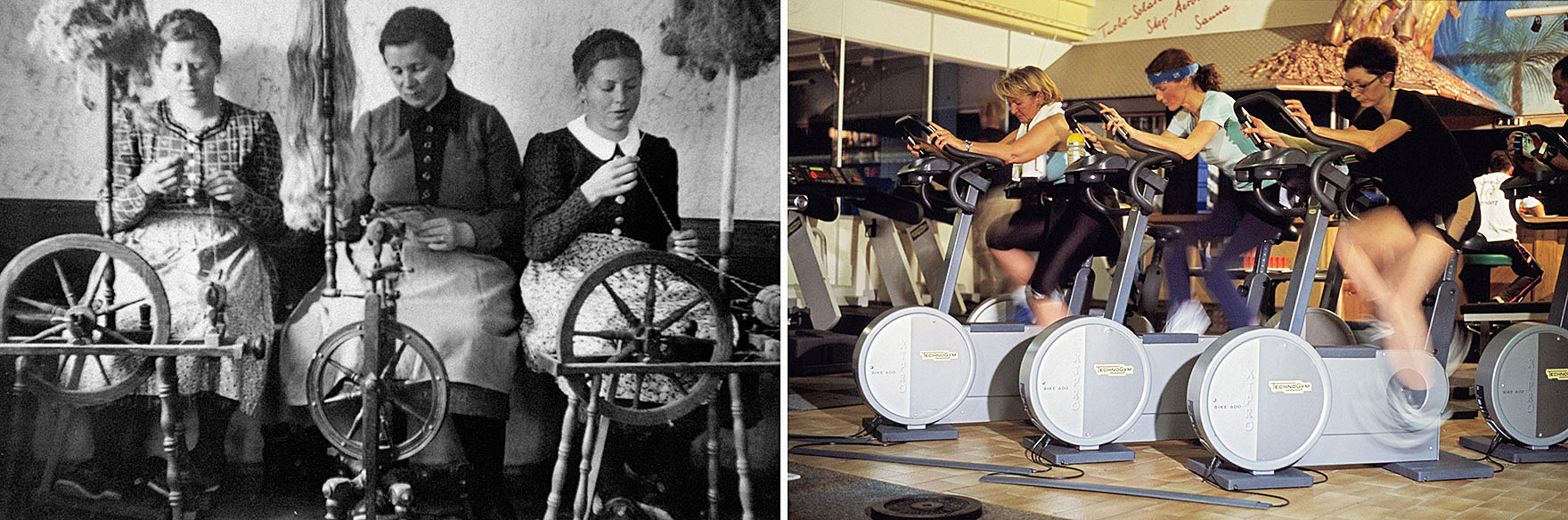

Der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner hat diese Praxis nicht nur neu aufgegriffen, sondern sie um eine zusätzliche – entscheidende – Dimension bereichert. In Gegenüberstellungen, an denen er seit dem Jahr 2000 arbeitet, präsentiert er jeweils ein Bild in Schwarz-Weiß – meist ein Foto aus dem reichen Nachlass des Agraringenieurs Armin Kniely (1907-1998) – neben einem Farbbild, das er selbst fotografiert hat. Die unterschiedlichen Entstehungszeiten der Bilder sind damit, anders als bei den Pendants des 18. Jahrhunderts, bereits auf den ersten Blick erkennbar und auch Thema: Lois Hechenblaikner geht es darum, sichtbar zu machen, wie sich eine Region – fast alle Motive stammen aus Tirol – innerhalb von nur zwei Generationen verändert hat. Wo man in den 1930er und selbst noch in den 1960er Jahren Bergbauern bei ihrer mühsamen Feldarbeit aufnehmen sowie ein ritualisiertes Brauchtum dokumentierten konnte, sind mittlerweile der Tourismus und die Formate der Eventkultur am prägendsten geworden. Doch statt nur einen Strukturwandel festzuhalten, besteht Hechenblaikners besondere Fähigkeit darin, in jeder Gegenüberstellung zwei formal analoge Szenerien aufeinander zu beziehen. Erst so werden aus seinen Bildpaaren auch Pendants – zwei Fotos, die trotz aller Unterschiede jeweils genügend Gemeinsames haben, um zum Vergleich herauszufordern.

Die Bildpaare gehen bei Hechenblaikner auch immer über das bloß Assoziative hinaus, das in der Kunst sonst beliebt ist, weil das Arrangement dann eine Vieldeutigkeit verheißt und verrätselt wirkt (oft aber nur beliebig ist). Vielmehr empfindet man seine Pendants als geradezu unheimlich – als unglaublich und grotesk –, weil die von ihm entdeckten Ähnlichkeiten so stark sind. Daher überlegt man auch, ob es sich bei den Farbfotos nicht vielleicht um direkte Remakes der Schwarz-weiß-Motive handelt. Doch ist schnell zu erkennen, dass Lois Hechenblaikner seine Bilder nicht eigens inszeniert: Da fast immer Menschen, nicht selten sogar größere Gruppen darauf zu sehen sind, wäre es zu aufwändig, für einen einzelnen Fotografen gar unmöglich, die Szenen zu stellen. Vielmehr ist es Hechenblaikners hervorragendem Bildgedächtnis zu verdanken, wenn er bei seinen Streifzügen durch das Land immer wieder Situationen entdeckt, die denen auf alten Fotos genau entsprechen: Wie einst ein Bauer Jauche auf die Felder spritzte, so schießt man jetzt Schnee aus Kanonen, die Stecken, um die man früher das Heu zum Trocknen wickelte, ähneln verblüffend Handy-Masten, und wo die Landwirte einst stolz ihre Schafe präsentierten, posieren heute Golfspieler mit ihren Trolleys.

Die Botschaft der Pendants ist somit eine doppelte: Sie künden sowohl von den gewaltigen Umbrüchen in den Alpen während der letzten Jahrzehnte als auch davon, dass alle Veränderungen doch nur scheinbar sind, ja dass sich lediglich die Hüllen und Akzidenzien gewandelt haben, in denen dieselben Muster geradezu zeitlos zur Geltung kommen. Man könnte darin eine Bestätigung für das sehen, was Aby Warburg als Pathosformeln bezeichnet hat, nämlich Gesten und Konstellationen, die über Epochen und sogar über Kulturen hinweg immer wieder auftauchen und die damit den Status anthropologischer Konstanten besitzen. Wollte Warburg diese Formeln mithilfe eines Atlasses erforschen, der Bilder unterschiedlichster Herkunft mit jeweils verwandten Sujets auf Tableaus versammelte[3], so läßt sich das vorliegende Buch von Lois Hechenblaikner als Tiroler Variante eines ähnlichen Projekts würdigen. Doch während Warburg, getrieben von metaphysischem Interesse und auf der Suche nach so etwas wie Archetypen menschlicher Existenz, auf den einzelnen Tafeln seines Atlasses weit ausholt und auch Bilder zusammenbringt, die zumindest auf den ersten Blick nur wenig gemeinsam haben, ist Hechenblaikners Arbeit ungleich konzentrierter. Da er immer nur Bildpaare zeigt, denen zudem allen dasselbe Schema zugrunde liegt, wird der Betrachter viel stärker geführt. Jede Doppelseite gerät bei ihm zu einer neuen Pointe.

Doch verhindert die Form des Pendants, dass mit dem Erfassen der Pointe schon alles vorbei ist. Im Gegenteil fordert sie zur weiteren Reflexion heraus, und das Spiel von Identität und Differenz, das Lois Hechenblaikner mit jeder Gegenüberstellung auf die Spitze treibt, eröffnet dafür den Raum. Viel mehr als einzelne Bilder, mehr aber auch als andere Formen von Bildpaaren verlangen Pendants sogar ausdrücklich aktive Rezipienten, die diesen Raum mit ihren Gedanken füllen. Sie können dann entweder darüber sinnieren, wieso sich zwei vermeintlich so unterschiedliche Lebenswelten wie Landwirtschaft und Tourismus, Religion und Sport, Brauchtum und Kommerz in so ähnlichen Bildformeln ausdrücken, oder sie können der Überlegung nachgehen, wie sich eine Region innerhalb kurzer Zeit so stark verändern konnte, dass alle Tätigkeiten und Situationen komplett durch andere Tätigkeiten und Situationen ersetzt wurden. Ist also einmal die Ähnlichkeit des Unterschiedlichen das Faszinosum, so das andere Mal die Andersheit des Gleichen. Jeweils aber muss der Rezipient beides – Identität und Differenz – zusammendenken. Er kann sich dabei auf ein einzelnes Beispiel konzentrieren und Überlegungen zur jeweiligen Rolle etwa von Schafen und Trolleys – zu ihrer Eignung als Symbole für eine Lebensform – anstellen. Er kann sich aber auch von der Summe der Bildpaare anregen lassen und so zu Theoriebildung animiert werden, um für das ihm Dargebotene eine Erklärung zu finden.

In einem Text spricht Lois Hechenblaikner selbst davon, durch die Bildpaare solle „im Kopf des Betrachters ein so starkes drittes Bild entstehen, dass ihm förmlich ‚das Licht aufgeht’“. Doch sind es – je nach Interesse, Haltung und Vorbildung – durchaus unterschiedliche Lichter, die aufgehen können. Während Hechenblaikner die Gegenüberstellungen zuerst mit dem Ziel anlegte, die Veränderung Tirols und des Alpenraumes als Verlustgeschichte zu erzählen, ist es mit ihnen genauso möglich, die verschwundene Welt nachträglich zu dekonstruieren. Läßt der Wechsel vom Schwarz-weiß zur Farbe einerseits den Schluss zu, dass sich in der Gegenwart eine brutale Marktlogik durchgesetzt hat, derzufolge alles mit möglichst starken Reizen – mit Grellheit und Obszönität – auf sich aufmerksam macht, so kann man daraus andererseits also auch die Mahnung ableiten, auf das Vergangene nicht nur deshalb sentimental zu blicken, weil es durch die einheitliche Tönung verfremdet erscheint. Obwohl das Leben der Bergbauern, ihre familiäre Bindung, ihr Gottvertrauen und ihre dem Rhythmus der Jahreszeiten gehorchende Arbeit idyllisch wirken mag, könnte das alles vielmehr ähnlich – genauso? – derb, banal und kalt gewesen sein wie die heutige von Unterhaltungsindustrie, Animiergewerbe und Konsum bestimmte Welt des Massentourismus. Oder muss es sich doch eindeutig um einen Verfall handeln, wenn allenthalben natürliche Materialien durch Kunststoffe ausgetauscht, freie Blicke durch Werbetafeln verstellt, beschauliche Szenerien von Massenevents abgelöst, Ernst und Strenge durch Albernheit und Ausgelassenheit ersetzt wurden? Aber ist es nicht auch ein Zeichen von Freiheit und Wohlstand – und damit sogar ein Fortschritt –, wenn die Menschen ihre Launen heute ausleben können und nicht länger ein enges, allein von Armut und Notwendigkeiten bestimmtes Leben führen müssen?

Selbst wenn man klar für eine Deutung optiert und sich entweder als Kulturpessimist oder als Fürsprecher einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit verschiedener Epochen oder aber als Fortschrittseuphoriker bekennt, kann man die jeweils alternativen Interpretationen wohl nie ganz ausblenden. Je besser ein Bildpaar ist, desto stärker sind vielmehr zugleich die jeweils anderen Sichtweisen präsent. Es gehört sogar geradezu zum Wesen von Pendants (wie ihr Name, abgeleitet vom lateinischen ‚pendere‘, bereits verrät), zu einem Abwägen zu verleiten und feste Positionen in die Schwebe zu bringen. Pendants sind also die ideale Bildform für Skeptiker, die sich ungern festlegen und immer gerne mindestens eine zweite Sichtweise parat haben. Zwei Bilder, so wie Lois Hechenblaikner sie aufeinander bezieht, sagen daher tatsächlich mehr als tausend Worte, mit denen nämlich jeweils nur eine einzige Position formuliert werden kann: Satz und Gegensatz in sich vereinend, verführen Pendants zum philosophischen Denken – zu einem nie abschließbaren Nachdenken über Geschichte, Menschen, Kultur. Das Schwanken zum Prinzip erhebend, sind sie die besten Stimulanzien des Geistes.

[1] Vgl. H. Diane Russell: „Claude’s Psyche Pendants: London and Cologne“, in: Studies in the History oft art 14 (1984), S. 67-81; Werner Busch: Caspar David Friedrich. Ästhetik und Religion, München 2003, S. 144-158.

[2] Vgl. W. McAllister Johnson: „Anomalous Pendants in the late 18th-Century French Prints“, in: Gazette des Beaux-Arts 143 (2001), S. 267-280.

[3] Vgl. Aby Warburg: Der Bilderatlas Mnemosyne, hg. v. Martin Warnke, Berlin 32008.

Wolfgang Ullrich, geboren 1967, war von 2006 bis 2015 Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er lebt als freier Autor in Leipzig. In zahlreichen Publikationen befasst er sich mit Geschichte und Kritik des Kunstbegriffs, bildsoziologischen Fragen sowie Konsumtheorie. Bücher (Auswahl): Mit dem Rücken zur Kunst. Die neuen Statussymbole der Macht (2000); Die Geschichte der Unschärfe (2002); Tiefer hängen. Über den Umgang mit der Kunst (2003); Was war Kunst? Biographien eines Begriffs (2005); Bilder auf Weltreise. Eine Globalisierungskritik (2006); Habenwollen. Wie funktioniert die Konsumkultur (2006); Gesucht: Kunst! Phantombild eines Jokers (2007); Raffinierte Kunst. Übung vor Reproduktionen (2009); Wohlstandsphänomene (2010); An die Kunst glauben (2011); Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen Erziehung (2013); Des Geistes Gegenwart. Eine Wissenschaftspoetik (2014); Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust (2016); Der kreative Mensch. Streit um eine Idee (2016).

Lehrstück

Thomas Weski

Tirol. Ski fahren, snowboarden, rodeln, wandern, bergsteigen, drachenfliegen, mointainbiken, golfen, essen, trinken, schlafen, feiern. Volksmusik. Die jungen Zillertaler, Zillertaler Haderlumpen, Zillertaler Schürzenjäger, Original Zillertaler, Zillertaler Gipfelstürmer… Bergdisco, Open-air-Konzerte mit tausenden von Fans, für jeden etwas. Sommer und Winter, Saison nach Saison, Event auf Event. Eine gut geölte Freizeitmaschine. Ein touristisches Schlaraffenland.

Lois Hechenblaikner ist im Alpbachtal aufgewachsen, seine Familie hat wie viele andere in dieser Region auch die Zeichen der Zeit erkannt, den wachsenden Tourismus der Nachkriegszeit genutzt und von ihm profitiert. Als jungem Mann wurde Hechenblaikner aber das Tal zu eng. Vor gut einem Vierteljahrhundert hat er sein Fernweh mit einem Beruf verbunden und ist Fotograf geworden. Über Indien, Burma, Vietnam, Neuguinea, Bhutan, Indonesien und die Philippinen hat er berichtet. Die Ansichten der großen, weiten Welt haben den Blick auf die Heimat verändert, mit der sich der weit gereiste Heimkehrer nun seit mehr als zehn Jahren fotografisch auseinander setzt. Die künstlersiche Beschäftigung mit dem Naheliegenden hat in der Fotografie eine lange Tradition. Die interessantesten Fotografen haben ihre Bilder in ihrer Heimat gefunden und uns mit ihnen verblüfft, weil sie gesehen und formuliert haben, was wir noch nicht wahrgenommen oder schlicht übersehen hatten.

Armin Kniely, ein freischaffender Agraringenieur, hat zwischen 1936 und 1970 im Auftrag der Landwirtschaftskammer Tirol fotografiert. Siedlungs- Flur- und Bauformen hielt er fest, aber auch die Arbeit der Bauern, ländliche Bräuche, Prozessionen und Feste. Seine Schwarzweißaufnahmen, die mit dem Ziel der Dokumentation angelegt sind, zeigen auf anschauliche Weise die ländlichen Motive in ihren Zusammenhängen. Die gegenseitige Verschränkung von Landschaft und Arbeit, die existenzielle Abhängigkeit von der Unversehrtheit der Natur wird deutlich. Aus heutiger Sicht wirken die Bilder nachvollziehbar und direkt, nur wenige Ausnahmen nostalgisch. Sie sind visuelle Belege einer vergangenen Zeit und einer einfachen bäuerlichen Lebenswelt. Die Strapazen der zum Teil risikoreichen Arbeit und die Entbehrungen der Landbevölkerung werden deutlich. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen hat hier noch keine agrarwirtschaftliche Revolution stattgefunden, Menschen sind bislang nicht durch Maschinen ersetzt worden. Frauen führten harte Feldarbeit neben der Erledigung des Haushalts durch. Kniely hat mit fotografischen Mitteln einen Schnitt durch die ländliche Gesellschaft Tirols gezogen, ihre Lebensbedingungen beschrieben, ohne dabei die Bedeutung ihrer Traditionen und Werte für sie zu vergessen. Es sind Dokumente einer vergangenen Zeit.

Die Aufnahmen von Hechenblaikner wirken sehr gegenwärtig, die Handlung ist anscheinend noch nicht abgeschlossen. Hechenblaikner sucht formale Entsprechungen zu den Bildern des älteren Fotografen und schafft so ein verbindendes Element auf der Grundlage sichtbarer Phänomene. Einen Viehmarkt stellt er einem Autoparkplatz gegenüber, Feldarbeiter den Golfspielern.

Dieser Bilderdialog ist keine formale Spielerei, sondern das Resultat einer Konzeption, die Analyse zum Ziel hat. Die enormen Veränderungen Tirols in den vergangenen Jahrzehnten sollen auf der Grundlage vergleichenden Betrachtens anschaulich gemacht werden. Der Winter als alleiniger touristischer Höhepunkt ist durch eine das ganze Jahr umfassende atemlose Abfolge verschiedener Freizeitaktivitäten abgelöst, deren Ziel ganz allein die Befriedigung der zahlenden Gäste ist. Die dauernde Verfügbarkeit der Landschaft für diese Zwecke hinterlässt die sichtbarsten Zeichen der Veränderung von einer angrarwirtschaftlichen Nutzlandschaft zu einer benutzten Freizeitlandschaft. Die Unversehrtheit der Landschaft, die die frühen Bilder noch zeigen, die scheinbare Harmonie zwischen Mensch und Natur existieren heute so nicht mehr. Dass Landschaft keine frei zu gestaltende und unbegrenzte Ressource ist, lernen wir langsam durch die Entdeckung der Umweltschäden in dieser Freizeitlandschaft.

Der Bilderdialog belegt auch, wie sehr sich der Alltag der Menschen verändert hat. Er erzählt vom Verlust der Traditionen, von der harten, körperlichen Landarbeit im Rhythmus der Jahreszeiten und von der heute ganzjährig zu erbringenden Dienstleistung. Er berichtet von der Individualisierung der Gesellschaft und von den zeitgenössischen Formen der Freizeitgestaltung.

Der amerikanische Fotograf Robert Adams, der als Erster Mitte sechziger Jahre ökonomische Themen aufgriff, hat eine gelungene Landschaftsfotografie als eine Mischung als Autobiografie, Topografie und Metapher beschrieben. ZeitGeister von Lois Hechenblaikner vereint alle diese Elemente in der Form eines Lehrstücks, das in Österreich, in dem annähernd jeder Dritte vom Tourismus lebt, auf schon fast feindselige Ablehnung stößt. Die Arbeit, die auf paradoxe Weise die Schönheit dieser Region und die Kritik an der Alpenbewirtschaftungsindustrie verbindet, zeigt regionale Phänomene, formuliert aber allgemein gültige Bedeutung in einer zeitlosen und zugänglichen Sprache. Es geht also in diesem Lehrstück um viel mehr als nur um Tirol.

Thomas Weski, geboren 1953 in Hannover. Studium der Visuellen Kommunikation an der Gesamthochschule/Universität Kassel. 1987–1992 Kurator Siemens Arts Program, 1992–2000 Kurator für Fotografie und Medien, Sprengel Museum, Hannover, 2000–2003 Hauptkurator Museum Ludwig, Köln. 2003–2008 Hauptkurator, anschließend Stellv. Direktor Haus der Kunst, München. Lehraufträge u.a. 1999–2008 an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich, sowie 2004 an der Universität Zürich. Kurator zahlreicher Ausstellungen zur zeitgenössischen Fotografie, u.a. How you look at it, Sprengel Museum Hannover, 2000; Cruel und Tender, Tate Modern, London, und Museum Ludwig, Köln, 2003; click doubleclick, Haus der Kunst, 2006; Andreas Gursky, Haus der Kunst, 2007; William Eggleston, Whitney Museum of American Art, New York, 2008, und Haus der Kunst. Seit 2009 Professor „Kulturen des Kuratorischen“, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig.

„Hier geht sehr viel Düngerwert verloren!“

Bernhard Kathan

Einige Bemerkungen zu Armin Knielys Fotografien

Es gibt zahllose Fotografien zum einfachen bäuerlichen Leben im Alpenraum. Als historische Dokumente sind sie von begrenztem Gebrauchswert. Die meisten von ihnen zeigen weniger die Welt der Bauern, vielmehr reflektieren sie den bürgerlich-urbanen Blick auf diese. Dies galt bereits für Künstler des neunzehnten Jahrhunderts, die vorgaben, das Ländliche, das Bäuerliche darzustellen, also eine, wenn auch konservative, so doch authentische Welt, die von den wirtschaftlichen wie politischen Wandlungen der Moderne unberührt geblieben schien. Die Industrialisierung, die bereits damals auch im Alpenraum das Leben der Menschen zu verändern begann, blendeten sie ebenso aus wie die oft drückende Armut.

In ähnlicher Weise gilt dies für die Geschichte der Fotografie, zumindest bis in die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. In der Regel richteten sich die Aufnahmen, die oft als Postkarten vertrieben wurden, an Touristen. Da konnten Bräuche wie das Brautwerben dargestellt sein, obwohl es diese schon lange nicht mehr gab, womöglich nie gegeben hat. Statt mit bäuerlichem Leben haben wir es mit Schauspielern zu tun, die vorgegebene Posen einnehmen. Selbst frühe volkskundliche Aufnahmen erweisen sich bei näherer Betrachtung oft genug als inszeniert. So sind immer wieder Bauern in Sonntagskleidern bei der Arbeit zu sehen.

Freilich sind genügend Fotografen zu nennen, deren Aufnahmen keiner Inszenierung bedurften. Dies gilt etwa für Erika Hubatschek (1917-2010), die ursprünglich an der Universität für Bodenkultur Wien studieren wollte, sich dann aber für die Volkskunde entschied und 1940 in Innsbruck zum Thema „Almen und Bergmähder im oberen Lungau“ promovierte. Und dennoch sind ihre Aufnahmen, zumal durch die Wahl der Ausschnitte, nicht weit von der Inszenierung entfernt. Hubatschek zeigt eine Welt, in der alles still zu stehen scheint. Maschinen sucht man in ihren Fotos vergeblich. Bestenfalls sind im Hintergrund der Landschaft Stromleitungen zu erkennen. Ihre alpinen Landschaften suggerieren eine Welt, welche die Errungenschaften der Technik nicht kennt. In nicht wenigen Gebirgstälern wurden große Wasserkraftwerke errichtet. Selbst auf abgelegenen Höfen gab es neben anderen Maschinen motorbetriebene Seilwinden und Seilzüge, die zum Transport von Heu, Mist, Holz oder anderen Dingen verwendet wurden. Die von außen kommende Technik hätte die von ihr behauptete Welt entzaubert.

Spannend sind Fotografen, die nicht von außen auf das bäuerliche Leben blickten. Dies gilt etwa für den Bregenzerwälder Fotografen Johann Jakob Greuss (1876 – 1956). Er wuchs als Kind einfacher Leute im Bregenzerwald auf. Über sein Leben ist wenig bekannt. Er dürfte um 1900 eine Fotografenlehre absolviert haben. Greuss versuchte sich als Postkartenverleger und machte wie andere Genreaufnahmen, hatte aber damit keinen Erfolg. Über ein eigenes Atelier verfügte er nie. Die meisten seiner Aufnahmen machte er deshalb im Freien. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete er über lange Jahre auf Galtviehalmen oder als Schafhirte. Da nicht wenige seiner Fotos auf Almen entstanden sind, ist anzunehmen, dass er seine Glasplattenkamera dabei hatte. Greuss blieb ledig und starb verarmt. 1250 seiner Glasplattennegative sind erhalten geblieben. Bemerkenswerte Aufnahmen, nicht nur deshalb, weil sie von einem fotografischen Blick wie handwerklichem Können zeugen. Im Gegensatz zu bürgerlichen Fotografen, die das Bäuerliche oft genug inszenierten, dokumentierte hier jemand diese Welt aus der Innenperspektive, eigentlich aus einer Perspektive von unten.

Wenn auch auf ganz andere Weise, so fotografierte auch Armin Kniely (1907-1998), auf dessen Fotografien sich Lois Hechenblaikner in seinen Gegenüberstellungen bezieht, aus einer Innenperspektive. Dabei stammte er aus bürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater war Arzt in Graz. Kniely studierte in den frühen 1930er Jahren an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Landwirtschaft. Da er auch geprüfter Schilehrer und Bergführer war, hat er sich wohl nicht zufällig in Tirol niedergelassen. Auch ergab sich hier die Möglichkeit, einen Hühnerbetrieb zu übernehmen. Ab Mitte der 1930er Jahre war er bei der Bauernkammer in Innsbruck angestellt. In den Nachkriegsjahren gab er diese Anstellung auf und arbeitete freiberuflich als Agrarjournalist.

Seine Aufnahmen richteten sich nicht an ein bürgerliches Publikum, sondern unmittelbar an Bauern, die er beriet. Seine Fotografien dienten ihm als Anschauungsmaterial, um Missstände, Fehler wie auch Möglichkeiten in der Landwirtschaft deutlich zu machen. Er fotografierte nicht Bauern, vielmehr machte er seine Aufnahmen für Bauern. Um die einzelnen Personen, die auf seinen Abbildungen zu sehen sind, ging es ihm selten. Ihn interessierte das Typische bestimmter Wirtschaftsweisen, die er akribisch inventarisierte. Kniely arbeitete ursprünglich mit großformatigen Kartonblättern (später mit Dias), auf denen zu unterschiedlichen Themen ausgewählte Beispiele zu sehen sind. Oft stellte er schlechten Lösungen gute Lösungen gegenüber. Bauern sollten die Aufnahmen lesen können, etwa den „Plotschnwald“, um schlecht errichtete Düngerstätten.

Als er mit seiner Arbeit begann, gab es auf den wenigsten Almen brauchbare Mistlager, von Güllegruben ganz schweigen. Dies hatte zur Folge, dass im Umfeld der Almhütten, also zumeist auf besten Flächen, nur noch Ampfer, Brennnesseln oder wenige andere Pflanzen wucherten, die Rinder verschmähen, also all das, was Kniely als „Plotschnwald“ bezeichnete. Gleichzeitig fehlte es an Dünger für Flächen, die außerhalb dieses Bereiches lagen. Auf die Rückseite der Fotos schrieb er, oft in einem sehr belehrenden Ton, zahllose Kommentare zur Düngerwirtschaft: „Wenn es rund um die Dungstatt so kräftig wächst, fehlt es weiter weg umso mehr!“ / „Der Plotschenwald – das Zeichen falscher Düngerwirtschaft.“ / „So sollte es in der Umgebung der Almhütten nicht aussehen! Düngerflora infolge schlechter Stallmistpflege und zu häufigem Aufenthalt der Tiere rund um die Ställe.“ Nicht länger sollte sich die Jauche der Almställe auf die umliegenden Weiden ergießen. Es mussten also Mistlagerstätten, wenn möglich mit betonierten Bodenplatten und Güllegruben errichtet werden, Rührwerke und Güllepumpen zum Einsatz kommen.

In ähnlicher Weise bebilderte er alle anderen Themenbereiche, die während der Jahre, in denen er für die Bauernkammer gearbeitet hat, von Bedeutung waren. Um nur einige Beispiele zu nennen: Almwege und Seilbahnen, lawinenschutzgerechtes Bauen, Bodenverbesserung, Pflege der Almweiden, Tränken und Brunnenanlagen, Milchverarbeitung, Funktion des Waldbestandes in Almgebieten, Bodenerosion, ihre Ursachen und Folgen.

Knielys Interesse galt nicht zuletzt der Tierzucht, Zuchtverbänden oder auch der Dokumentation von Leistungsmerkmalen. Diesbezüglich konnte er gerade penible Rechnungen anstellen. Eine Kuh mit geringerer Milchleistung aber längerer Nutzungsdauer betrachtete er als wirtschaftlicher: „Diese Kuh hat eine geringe Milchleistung. Sie ruht in sich und genügt sich selbst.“ Kniely nahm also etwas vorweg, was sich inzwischen auch bei heutigen Agronomen durchzusetzen scheint.

Freilich finden sich bei ihm Motive, die sich auch auf Postkarten der Zeit fanden, so etwa vor einer Almhütte aufgestapelte hölzerne Milchgefäße. Liest man seine Bemerkungen auf den Rückseiten der Aufnahmen, dann wird nur zu schnell deutlich, dass es ihm nicht um den ästhetischen Reiz solcher Gefäße, sondern um Funktionen ging: „Licht macht keimfrei – deshalb heraus in die Sonne mit dem Milchgeschirr.“ Das gilt auch für viele andere seiner Aufnahmen. Tristen in kargen Berglandschaften wurden von vielen, auch von Erika Hubatschek fotografiert. Kniely fotografierte sie einzig ihrer Funktion wegen. Das gilt auch für das Bergheuen, den Abtransport des Bergheus, das Holzziehen, Bergheustadel „inmitten der Felsen“ und viele andere Motive. Fotografierte er Bergheustadel, dann galt sein Interesse der Funktion solcher Bauwerke im Gesamtgefüge der Almwirtschaft. An „schöne“ Aufnahmen dachte er nicht, keinesfalls an Bildmotive, die sich damals auf Kalendern und Postkarten fanden. Sonnenuntergänge, Herbstbäume, erste Spuren im Schnee – so wie ähnliche Motive fehlen durchwegs. Stets haben wir es mit dem dem Blick eines Agronomen zu tun, dem jede romantische Verklärung oder Idealisierung bäuerlichen Lebens fremd war. Es ging um Ertragssteigerung, und das hieß, wenn nur irgendwie möglich, Mechanisierung.

Knielys fotographischer Nachlass ist aus mehrfachen Gründen bedeutsam. Er fotografierte vieles, was den Bauernfotografen seiner Zeit völlig bedeutungslos erschien. Das gilt etwa für seine Architekturaufnahmen. Er dokumentierte selbst einfachste, aus herumliegenden Steinen errichtete Unterstände, die Hirten auf Hochalmen Schutz vor Wind und Regen boten. Solche Unterstände, manchmal waren sie so klein, dass sie nur einer einzigen Person in gebückter Haltung Platz boten, gab es wohl schon vor Tausenden von Jahren. Kniely hatte einen Blick für einfachste, aber funktionale Bauten, die aus einem Missverständnis heraus von den meisten Fotografen seiner Zeit nicht als bäuerliche Architektur betrachtet wurden. Mit der Almwirtschaft bestens vertraut, wusste er solchen Zweckbauten einiges abzugewinnen: „Der Außenstall. Er erleichtert die Bewirtschaftung der Alm durch Verteilung des Düngeranfalles auf mehrere Stellen und erhöht die Ausnutzung abgelegener Almteile.“ Mehrfach finden sich Aufnahmen von einfachsten Unterständen, die dazu dienten, Kühe abseits von Almütten zu melken: „Der meist hoch gelegene Melkplatz erspart milchgebenden Kühen oft weite Abstiege zur Sennhütte und den Ställen.“ Auf einer seiner Aufnahmen ist ein kleines Wasserrinnsal zu sehen, welches mit Hilfe weniger Steine zu einer Tränke wurde: „Oft ist ein kleines Wasserloch ein großer Nutzen für die Tiere! Sie ersparen sich weite Abstiege zu tiefer gelegenen Wasserstellen und nutzen hochgelegene Weideteile viel besser aus.“

Als er mit seinen Aufnahmen begann, war das Leben der kleinen Bauern im Alpenraum noch weitgehend subsistenzwirtschaftlich geprägt. Als er um 1970 damit aufhörte, waren auch die Bergbauern weitgehend in die Marktwirtschaft eingebunden, was mit der Mechanisierung, der Erschließung von abgelegenen Bauernhöfen und Almen durch Wege und Seilbahnen einherging. In seinen Aufnahmen aus den 1940er und 1950er Jahren brechen sich archaisch anmutende Lebensformen und Wirtschaftsweisen mit damals neuester Technik. Bergheuen in extremen Steillagen, zahllose Aufnahmen, auf denen Bauern beim Tragen von Schlitten, Heu, Mist oder Holz zu sehen sind. Einbringen des Bergheus während des Winters: „Die ersten haben es schwer. Sie müssen den Weg bahnen. Die Nächsten kommen dann leichter durch.“ Menschen in fensterlosen Rauchküchen vor offenem Feuer.

Während einer Exkursion fotografierte er 1942 in der Viehhaltungsschule Jena-Zwätzen neben einem Rinderlaufstall auch einen Melkstand, den es in seiner Grundform heute immer noch gibt. Damals modernste Technik. Natürlich wusste Kniely, dass sich nicht jede technische Neuerung in den Alpenraum übertragen lässt, nicht nur, weil die Bauern nicht über das nötige Kapital verfügten. Die Betriebsgrößen waren viel zu klein. Hat ein Bauer nur vier Kühe, dann macht ein Melkstand keinen Sinn. Kniely muss ein gutes Gefühl für Wechselwirkungen gehabt haben, für gegebene Möglichkeiten, die infolge mangelnder Ausbildung nicht gesehen wurden. Stets dachte er dabei ökonomisch: „Billig soll der Almstall aus betriebswirtschaftlichen Gründen sein, wenn er aber zu billig wird, dann werden die dadurch verursachten Verluste zu hoch.“ Auf einer beeindruckenden Serie ist ein Almabtrieb von einer Zillertaler Alm zu sehen. Mitte Jänner. Kühe in tiefstem Schnee. Zweifellos musste manch lawinengefährliche Stelle passiert werden. Die Kalbzeit (November bis Weihnachten) wurde damals auf der Alm verbracht. Kniely wusste um die Bedeutung solcher Ressourcennutzung wie er auch der Almwirtschaft ingesamt bezüglich Tiergesundheit wie Produktqualität einen hohen Stellenwert beimaß.

Und dann finden sich Aufnahmen, in denen Kniely etwas dokumentierte, obwohl sie ganz anders intendiert waren. Manches war ihm so selbstverständlich, dass es ihm nicht auffiel. Dies gilt etwa für Kinder, die bereits sehr früh zu harter Arbeit gezwungen waren. Kommentar auf der Rückseite einer Aufnahme, auf der ein Bub in steilstem Gelände einen schweren Heupack trägt: „Auch die Schulbuben können schon tragen.“ Oder: „Mit der Seilbahn richtet ein 12-jähriger Bub soviel aus, wie mehrere Tragtiere oder viele Männer.“ Eine der Aufnahmen machte Kniely wohl wegen der mustergültig betonierten Bodenplatte vor einem Stallgebäude. Links im Bild zwei Kinder. Barfuß im Mist stehend, schmiegen sie sich geradezu zärtlich an den Hals einer Kuh. Die Kuh steht ruhig da, scheint die beiden nicht zu beachten. Allein ihre Ohren machen deutlich, dass ihre Aufmerksamkeit den beiden Buben gilt, die übrigens nicht die geringste Angst vor den spitzen Hörnern des Tieres zu haben scheinen. Erst die zeitliche Distanz erlaubt uns, dieses ganz andere Verhältnis von Mensch und Tier, welches es heute so gut wie nicht mehr gibt, zu sehen.

In welchem Jahr Kniely seinen Arbeitsplatz bei der Tiroler Bauernkammer aufgab, ließ sich nicht mehr feststellen. Sicher ist, dass er sich auch später für Bergbauern interessierte. Er machte zahllose Farbaufnahmen, auf denen technische Neuerungen zu sehen sind. An viele Maschinen, die damals große Erleichterung versprachen, kann sich heute kaum noch jemand erinnern. Als Beispiel seien etwa aggregatbetriebene Melkmaschinen genannt, die es ermöglichen sollten, Kühe auf der Weide zu melken. Oder zerlegbare „Wandersägen“, die sich auch auf Almen einsetzen ließen, die mit Fuhrwerken unerreichbar waren: „Die Wandersäge kann – in leichte Traglasten zerlegt – auch auf hohe und schwer zugängliche Almen gebracht werden.“ Solche Wandersägen gibt es schon lange nicht mehr, geschweige denn handbetriebene Güllerührwerke.

All die Aufnahmen, auf denen Maschinen abgebildet sind, dokumentieren einen entscheidenden Bruch. Brauchte sich Kniely in seinen frühen Jahren nur hinzustellen, um eine Maschine, ganz gleich ob es sich um ein Güllerührwerk oder einen Heuaufzug handelte, zu fotografieren, so wurden die Maschinen später selbst mobil. Plötzlich gab es geländegängige Fahrzeuge. Um die Anwendung dieser neuen Maschinen bestmöglich zu veranschaulichen, mussten die Aufnahmen dann gemacht werden, wenn sie im Einsatz standen. Plötzlich waren es Maschinen, die die Bewegungen nicht nur der Bauern, sondern auch des Fotografen im Gelände bestimmten.

Bernhard Kathan, geboren 1953 in Fraxern, Vorarlberg. Lebt als Künstler, Autor und Kulturhistoriker in Innsbruck. Buchveröffentlichungen (Auswahl): Stille (2012), Hungerkünstler (2010), Schöne neue Kuhstallwelt (2009), Das indiskrete Organ. Organverpflanzungen in der Literatur (2008), Nichts geht verloren (2006), Strick, Badeanzug, Besamungsset. Ein Nachruf auf die kleinbäuerliche Kultur (2006), Zum Fressen gern. Zwischen Haustier und Schlachthof (2003).